Cette chronique n’était pas prévue à mon planning. J’avais déjà survolé l’album All Things Shining du groupe Oh Hiroshima sans grande conviction à sa sortie fin juin et j’étais passé à autre chose. Mais comme j’ai eu l’occasion de les écouter en live le onze décembre à Karlsruhe, je me suis dit, pourquoi ne pas donner une nouvelle chance à leur dernier album.

Cette fois je me suis posé, j’ai fermé les yeux et je suis rentré dedans pour de bon. Je connais le groupe depuis l’album Myriad en 2022, un disque que je n’avais pas chroniqué non plus à l’époque.

Oh Hiroshima fait du post-rock shoegaze chanté. Un quatuor en live où le chanteur est quasiment invisible alors qu’en studio, il prend nettement plus de place.

All Things Shining est un album de trois quart d’heure contenant huit pistes dont deux de plus de sept minutes.

Disons le tout de go, sa production laisse à désirer et c’est bien regrettable car l’écriture du groupe suédois est toute en subtilité. Contrairement à la version live, leur musique studio s’enrichit d’instruments à cordes, de cuivres et de voix féminines. En outre, le chant est nettement plus lisible que le yaourt à peine esquissé lors du concert à Karlsruhe. Un meilleur enregistrement aurait pu mettre tout cela nettement mieux en valeur.

Oh Hiroshima joue du post-rock à la forme assez classique comme dans le titre ‘Memorabilia’ qui clôture l’album. Attention, je dis classique, mais il s’agit d’un post-rock avec une sacrée dynamique et sur lequel on ne s’endort jamais.

Mais il y a des titres qui sortent clairement du mood post-rock. ‘Deluge’ par exemple me fait beaucoup songer aux premières expérimentations de Radiohead quand ‘Swans In Field’ se rapproche pas mal de ce qu’écrivent les islandais de Solstafir, mais sans la voix écorchée.

Et que dire de cette trompette qui hante le second morceau ‘Holiness Movement’ où une basse semble écrire à elle seule la fin de la pièce ?

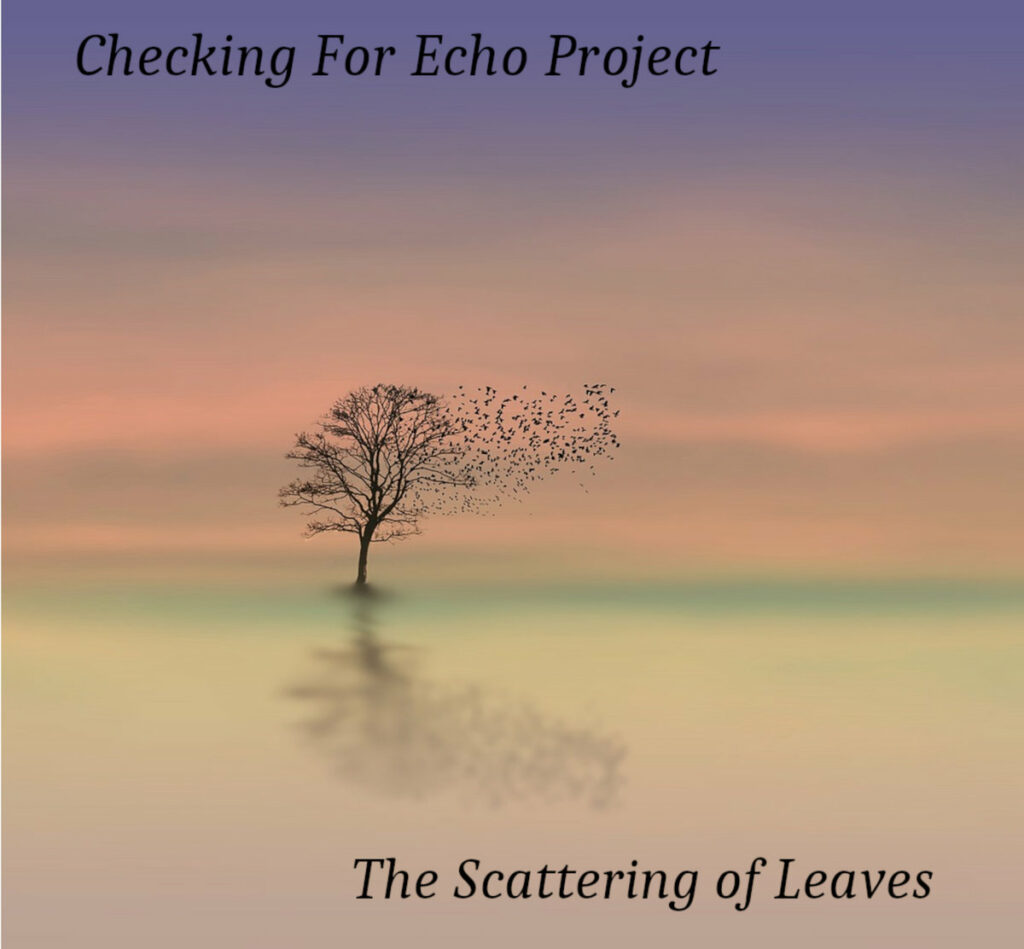

Je n’ai pas vraiment plus à ajouter sur All Things Shining sorti du fait que je suis très heureux de m’être penché à nouveau dessus après le concert. Finalement je regrette de ne pas avoir acheté le vinyle comme Seb d’autant que sa pochette est vraiment magnifique.

Allez l’écouter, vous pouvez le découvrir sur Bandcamp et au passage jetez une oreille à Myriad sorti deux ans plus tôt.