Stéphane Gallay avait suffisamment bien vendu la trilogie Quantika sur son blog pour que je l’ajoute à ma liste de lecture.

Bonheur suprême, il m’a expédié le pavé de 1598 pages à la figure tant et si bien que je me suis rapidement plongé dans sa lecture.

Il m’aura fallu un peu plus d’un mois pour avaler le premier tome, je sais je lis lentement et peu, mais bon 573 pages en 40 jours ça fait une petite poignée de pages chaque soir avant de fermer les yeux.

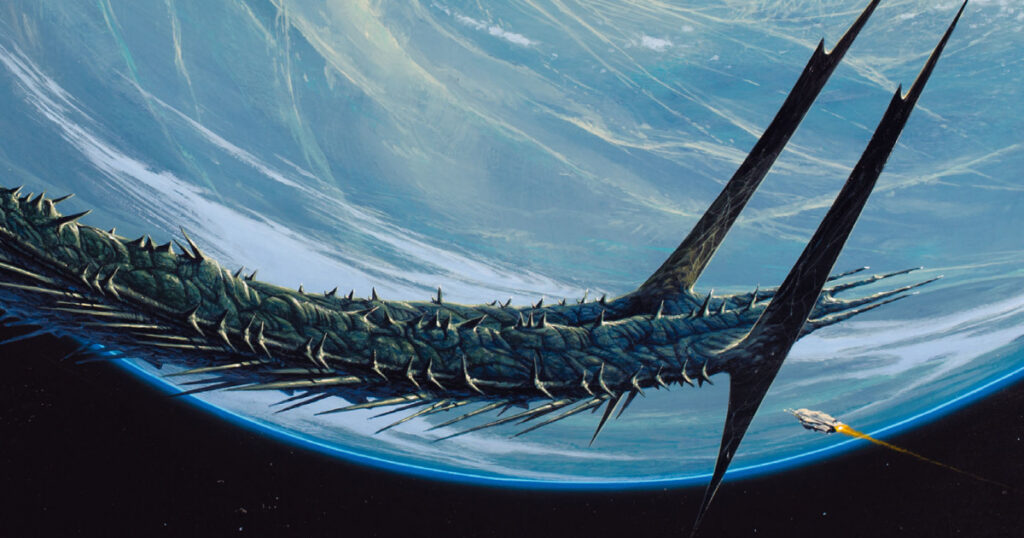

Quantika raconte une découverte archéologique majeure sur une exo planète colonisée depuis peu par l’humanité. Une équipe scientifique creuse l’épaisse couche de glace du monde et découvre des artéfacts probablement extraterrestres à sa surface.

Les personnages du roman, tout particulièrement les femmes, possèdent des caractères bien trempés, limite névrotiques, mais j’ai connu pire dans le cycle de Mars de Kim Stanley Robinson. Les hommes sont nettement plus basiques, limites lourdingues, mais c’est normal étant donné que l’écrivain est une femme. Le sexisme sévit décidément partout.

Au niveau de l’action, le premier tome n’est pas en reste loin de là. Il y a certes quelques lenteurs, des passages narratifs un peu longuets, particulièrement avec l’alien, mais rien de catastrophique. Les récits parallèles relancent le rythme de l’histoire et les cinq cents et quelques pages se lisent sans ennui.

L’univers décrit, sans être follement original, un monde glacé et hostile colonisé par l’homme, tient suffisamment la route pour rester crédible. Et pas question ici de hard science. Sorti de quelques digressions quantiques, l’auteur n’explique rien ou presque.

Une bonne lecture consistante et distrayante.

Je n’ai plus que 1025 pages à avaler pour connaître la fin. A dans quatre mois.