Teeshirt : Deafening Opera – Let Silence Fall (2018)

Connaissez-vous le groupe allemand Deafening Opera ? Non ? Ils ont pourtant joué en ouverture de Vanden Plas et viennent de presser leur troisième album studio driftwood.

Si je vous les présente aujourd’hui, c’est parce que j’ai eu l’occasion de les écouter en live plusieurs fois, de les interviewer et même de manger avec eux chez un copain. Des teutons très sympas qui jouent du rock progressif lorsque leurs vies leur en laisse le temps.

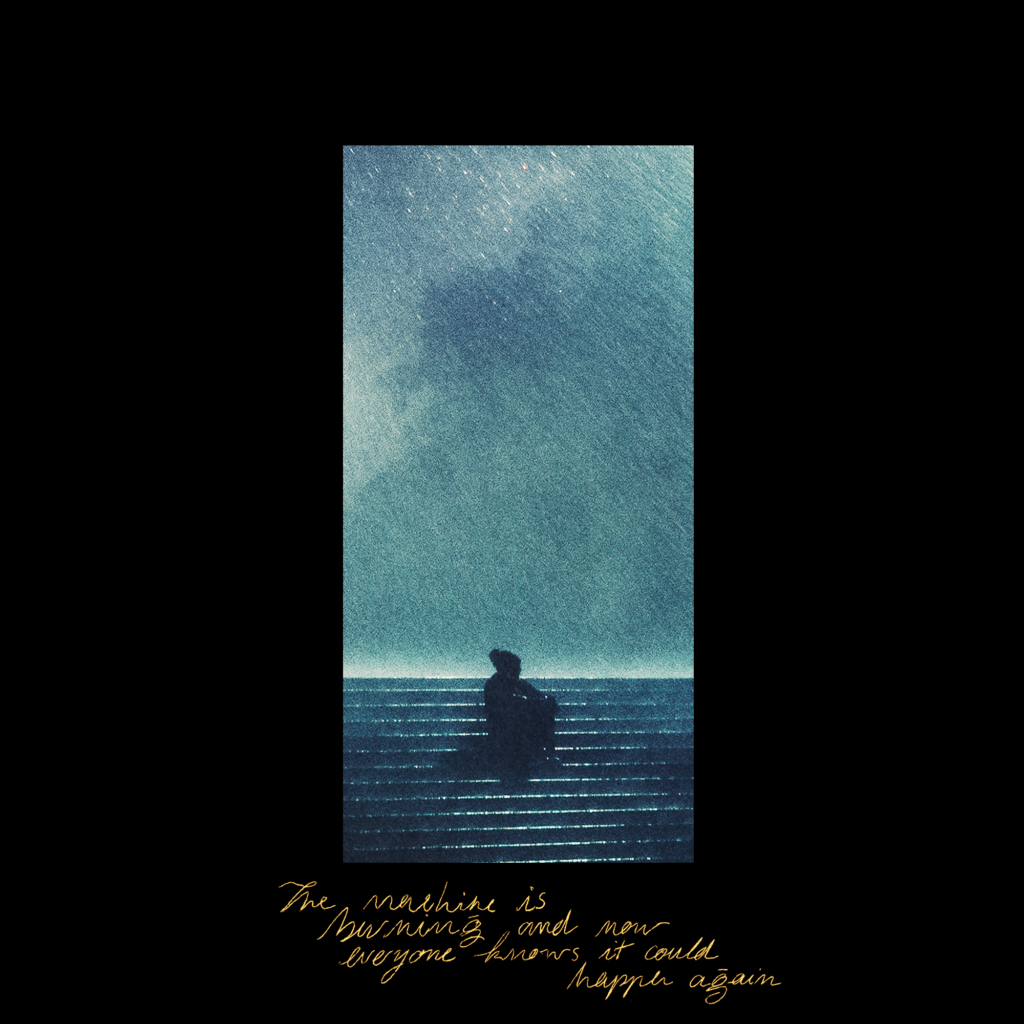

Ils m’ont gentiment envoyé driftwood pour que j’en parle ici, et si je m’étais juré de ne pas chroniquer de promotions, je ferai ici une entorse à la règle pour trois raisons : j’aime bien ces gars et leur nouvel album marque clairement un rupture avec les deux précédents, et ça m’a plu.

Deafening Opera joue du rock progressif à la Porcupine Tree avec des synthés et tout le tralala. Mais depuis quelque temps, leur claviériste français a quitté le navire. Problème, le prog sans claviers, ça n’est pas évident.

Avec driftwood, Deafening Opera reprend en acoustique des morceaux de Blueprint et de Let Silence Fall, leur deux précédents albums, et y ajoute de nouvelles compositions comme ‘murghab morning’, ‘snowman’s meadow’, ‘outlaw feline’, ‘farewell kiss’ et ‘little stone’.

Tout commence par le court instrumental ‘murghab morning’ à la guitare, 90 secondes délicates qui nous guident jusque ‘25000 miles’ en version débranchée. Moritz a repris le piano du claviériste Gérald Marie et Adrian, qui est également chanteur d’opéra, semble clairement plus à l’aise dans ce registre acoustique.

‘snowman’s meadow’ m’a agréablement surpris avec son approche tout d’abord jazzy à la Michel Jonasz alors un ‘outlaw feline’ qui ressemble à du bluegrass. J’ai également adoré le duo sur ‘farewell kiss’ où Alexandra répond à Adrian.

Driftwood ne dure qu’une demie-heure, une manière pour le quintet allemand de se remettre sur les rails après un long silence. Si les habitués attendaient un troisième album de rock progressif, ils seront probablement déçus. Pour ma part, ce driftwood est une jolie surprise qui annonce peut-être une nouvelle vie pour Deafening Opera.